「日本語って、どれくらい話せればいいですか?」

国外にいる外国人の方とのオンライン面談。

「日本で働きたい」という真剣な気持ちが伝わってくる、前向きな印象の面談だった。

面談の本題が一通り終わったあと、私はこう伝えた。

「せっかくなので、何か質問があればどうぞ」――いわゆる“逆質問タイム”である。

すると彼は、少し迷ったあと、まっすぐに尋ねてきた。

「求めている日本語のレベルは、どれくらいですか?」

これは、採用面談では定番ながら、毎回悩ましい質問だ。

日本語レベルの“正解”って?

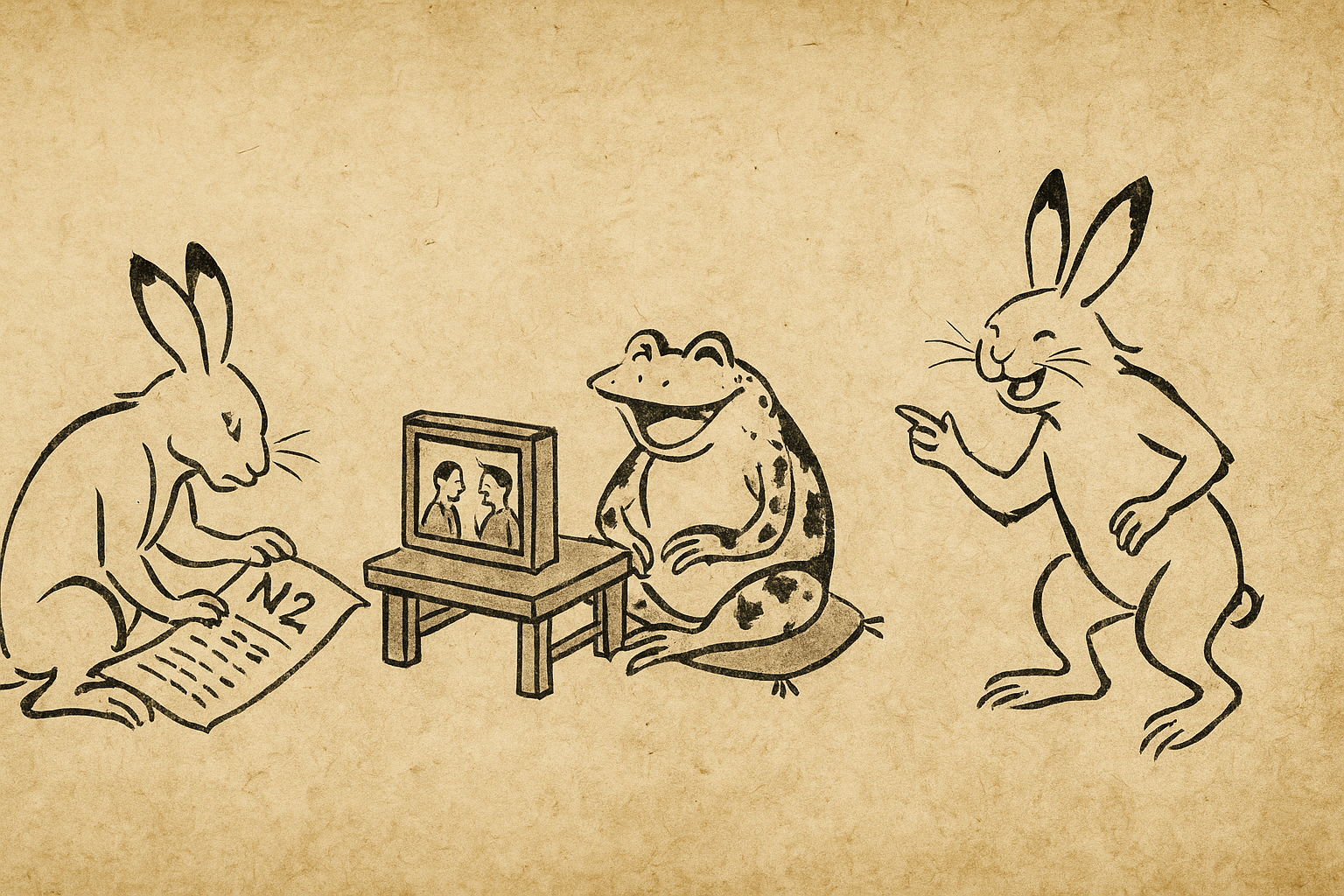

一般的には「日本語能力試験(JLPT)」というものがあり、

N1(最上級)からN5(初級)までのレベル分けがされている。

外国人採用の場合では、N3やN2を目安にしていることが多い。

「安心して任せられるレベルはN2くらいかな」といった声もよく聞く。

でも実際のところ、“その資格があっても通じない”ことは少なくない。

試験より難しい、現場の言葉

理由は簡単だ。

日本語学校では“標準語”しか教わらないのに、

実際に働く現場では“方言”が飛び交っている。

関西、東北、九州、どの地域にも独特のイントネーションと語彙がある。

しかも、それが“日常会話レベル”で使われる。

日本人ですら聞き返すような言葉を、外国人がすぐ理解するのは難しいのは当然だ。

教科書には載っていない現実

また、面接時に日本語が多少できていても、

実際の仕事現場では聞き取れなかったり、

「それ、学校では習っていません」と話がでることもある。

でもそれは、責められるようなことではない。

むしろ、受け入れる側が“現場の日本語”にどう触れてもらうかを工夫すべきだと思う。

私個人の回答:YouTubeで“生きた日本語”を

だから私は、こう答えた。(通じているのか、定かでない)

「正式な日本語の資格はあるに越したことはないけれど、

それ以上に大事なのは、日常の言葉に触れておくことです。

日本に来る前に“日本語のYouTube”をたくさん見てください。」

アニメでも、バラエティでも、街録インタビューでもいい。

とにかく、“いろんな日本語”を耳に入れておいてほしい。

「こういう場面では、こう返すのか」

「今の言葉、なんて意味だろう」

そんな引っかかりが、きっと力になる。

そして、こう続けた。

「あとね、日本では“聞き取れたこと”と“笑顔で返せること”、この2つが大事なんですよ。」

彼は少し驚いた顔で笑って、

「わかりました!」と、元気よく返してくれた。

その瞬間、すでに言葉の壁は一段、越えられていた気がした。

和歌でひとこと

試験より 動画に宿る 生き言葉

方言まじりで 笑うも勝ちよ

コメント